Conexiones familiares y decisiones cuestionadas: el patrón que genera dudas sobre la independencia judicial

Hay familias que se heredan recetas de cocina, propiedades o tradiciones. Los Merchán Gutiérrez han coincidido en la rama judicial generando un patrón de decisiones que ha sido ampliamente cuestionado por diversos sectores de la sociedad, instituciones jurídicas y medios de comunicación. Mientras Colombia analiza la absolución de Álvaro Uribe Vélez, pocos se detienen a examinar quién es realmente el magistrado Manuel Antonio Merchán que firmó ese fallo. La respuesta revela conexiones familiares y profesionales que plantean serias interrogantes sobre la independencia judicial.

Este no es un análisis de un caso aislado. Es el mapeo de cómo operan las redes de influencia cuando tienen apellido, conexiones institucionales y una toga que las ampara. Bienvenidos al expediente de los Merchán: donde las decisiones judiciales han generado un rastro de controversias documentadas que merecen escrutinio público.

EL PATRÓN DOCUMENTADO – Contradicciones que Generan Dudas

La trayectoria de los hermanos Merchán Gutiérrez en la rama judicial presenta múltiples decisiones que han sido cuestionadas por instancias superiores, medios especializados y organismos de derechos humanos. Manuel Antonio, el magistrado que absolvió a Uribe, y María Claudia, su hermana con paso por la judicatura y la fiscalía, han protagonizado casos que evidencian un patrón preocupante.

El Cambio de Criterio Que Genera Interrogantes

En febrero de 2024, el magistrado Merchán consideró que las interceptaciones telefónicas a Álvaro Uribe ordenadas por la Corte Suprema eran legales y necesarias para esclarecer los hechos del caso de fraude procesal. Merchán declaró textualmente: «El secreto profesional no es absoluto y no puede proteger actividades ilícitas«. Calificó de «estéril» la pretensión de la defensa de Uribe de excluir esas pruebas.

Ocho meses después, en octubre de 2024, el mismo magistrado Merchán absolvió a Uribe argumentando que esas mismas interceptaciones eran ilegales y violaban el derecho a la intimidad del expresidente. Este giro radical en el criterio jurídico plantea interrogantes sobre qué motivó el cambio de posición en un período tan breve.

Este cambio de criterio contradice no solo su propia jurisprudencia previa: también se aparta del análisis realizado por seis magistrados de la Corte Suprema, tres juezas y una fiscal que valoraron esas mismas pruebas como legítimas. La pregunta que surge es evidente: ¿qué elementos jurídicos justifican un cambio tan radical en tan poco tiempo?

La hermana: Absoluciones revertidas y conexiones cuestionadas

Si Manuel Antonio Merchán genera interrogantes, María Claudia Merchán Gutiérrez aporta un contexto preocupante. Durante al menos diez años fue Jueza del Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá, donde en 2008 absolvió al excongresista Jairo Merlano, acusado de vínculos con paramilitares. Esta decisión se tomó pese a que la Fiscalía presentó testimonios de que «Rodrigo Cadena» y «Diego Vecino«, comandantes del bloque Héroes de los Montes de María, habían promovido su campaña al Senado. En 2007 la Fiscalía lo había calificado como «parte del andamiaje paramilitar«.

Tres años después, en 2011, la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a 8 años de prisión y abrió investigación formal contra la exjueza Merchán por «violar la ley al absolverlo en primera instancia por no haber valorado debidamente las pruebas«. Según consta en la decisión de la Corte, la funcionaria valoró los elementos «de forma insular y aislada« y motivó su fallo mediante «la absoluta descalificación de la totalidad de las pruebas testimoniales y documentales«.

¿Cuáles fueron las consecuencias de este cuestionamiento por parte de la Corte Suprema? Los registros públicos muestran que María Claudia continuó su carrera judicial: en 2010 fue nombrada fiscal en la época de Mario Iguarán, posteriormente fiscal delegada ante la Corte Suprema en 2012, y en 2016, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno —posteriormente condenado por pertenecer al «cartel de la toga«— la nombró coordinadora del «Grupo de apoyo a jornadas contra la corrupción«.

El traslado conveniente

El caso de Jairo Merlano presenta otra particularidad documentada: el fiscal Mario Iguarán solicitó que el proceso fuera trasladado de Sucre a un juzgado especializado de Bogotá, argumentando «falta de garantías«. El expediente terminaría precisamente en el juzgado de María Claudia Merchán. ¿Casualidad procesal o designación estratégica?

Cuando Merchán salió del Juzgado Tercero Penal, este recibió el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la Toma del Palacio de Justicia. El periodista Fernando Londoño acusó públicamente en su programa ‘La hora de la verdad‘ que María Claudia habría solicitado $1.200 millones de pesos por realizar el control de legalidad de captura a Plazas. Esta acusación quedó sin confirmar ni desmentir judicialmente.

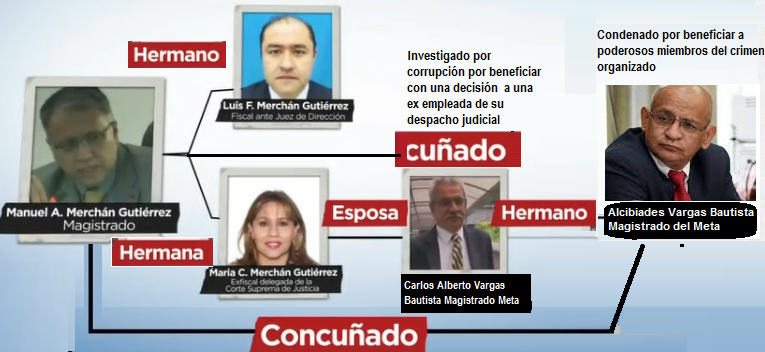

LAS CONEXIONES – Parentescos que no se declararon

El concuñado y las pruebas anuladas

Las conexiones familiares de Manuel Antonio Merchán se extienden más allá de su hermana. En 2017, mientras se revelaba el escándalo del «cartel de la toga» en la Corte Suprema, estalló otro caso en Villavicencio: tres magistrados del Tribunal —Fausto Rubén Díaz, José Darío Trejos y Alcibíades Vargas— fueron señalados de manipular procesos judiciales a cambio de dinero para favorecer a criminales.

En marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia condenó a los tres magistrados a diez años de prisión por cohecho propio y prevaricato. Sin embargo, en el inicio de la investigación contra Alcibíades Vargas Bautista, ocurrió algo que llamó la atención de observadores judiciales: el magistrado de control de garantías que presidió la audiencia de legalización de interceptaciones declaró ilícitas las pruebas que demostraban la presunta culpabilidad de Vargas, eliminando así elementos centrales del expediente.

Según reveló la periodista Cecilia Orozco en su columna de El Espectador, ese magistrado era Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, concuñado de Vargas Bautista. Lo más cuestionado del caso: Merchán no se declaró impedido pese al parentesco con el investigado, como establecen las normas de conflicto de interés judicial.

Uno de los casos en que Vargas fue hallado responsable involucraba a Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias «Cesarín«, exjefe de la Oficina de Envigado. Vargas le otorgó prisión domiciliaria mediante una tutela que la Corte consideró ilegal.

Años después, «Cesarín» Giraldo Gaviria apareció como testigo de la defensa de Álvaro Uribe en el caso de fraude procesal. Y en la sentencia que absolvió a Uribe, el magistrado Manuel Antonio Merchán otorgó credibilidad a ese testimonio, pese a los antecedentes del declarante y a que cinco instancias judiciales previas habían considerado creíble el testimonio contrario de Juan Guillermo Monsalve.

La Fiscal que no avanzaba

En 2015, María Claudia Merchán, siendo fiscal delegada ante la Corte, tenía bajo su responsabilidad la investigación contra el exvicepresidente Francisco Santos por presuntos vínculos con paramilitares. La Comisión Colombiana de Juristas presentó una recusación formal contra ella por no emitir decisiones de fondo durante más de un año.

En el documento oficial, la Comisión señaló: «La mora de más de un año para impulsar la investigación que se sigue en contra del expresidente Francisco Santos por su supuesta relación con grupos paramilitares, hecho que demuestra el desinterés y la apatía con la cual ha asumido la misma y constituye una muestra de la falta de independencia e imparcialidad de la administración de justicia«.

La defensa de Santos solicitó la prescripción del caso argumentando que habían transcurrido cinco años sin definir su situación jurídica. La Comisión de Juristas planteó una pregunta directa: «¿Por qué se ha delegado para la investigación de un caso cuyos hechos se refieren a políticos con vínculos paramilitares, a una persona cuyas decisiones en casos similares han sido cuestionadas por la Corte Suprema?«

La pregunta quedó sin respuesta oficial.

El narcotraficante y la suspensión temporal

En 2001, cuando María Claudia iniciaba su carrera en la rama judicial, suspendió provisionalmente la extradición del narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez por diez días, argumentando que no se habían respetado sus derechos en la captura de 1999. La medida fue otorgada cuando la orden de extradición de Ochoa ya estaba autorizada. Días después, la extradición se concretó, pero la decisión temporal generó interrogantes sobre su oportunidad y justificación jurídica.

EL IMPACTO – Cuando las decisiones erosionan la confianza

Las decisiones judiciales de los hermanos Merchán que han sido revertidas o cuestionadas por instancias superiores no son solo controversias técnico-jurídicas. Representan un problema sistémico de credibilidad institucional. Cada absolución posteriormente revertida por la Corte Suprema, cada investigación archivada sin justificación clara, cada prueba declarada ilegal en circunstancias cuestionables, erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Cuando María Claudia absolvió a Jairo Merlano en 2008 y la Corte Suprema debió revertir esa decisión tres años después, no solo se cuestionó un criterio jurídico: se postergó la justicia para las víctimas del paramilitarismo. Cuando Manuel Antonio declaró ilegales las interceptaciones de Uribe que él mismo había validado meses antes, no solo generó confusión jurídica: creó un precedente sobre la inestabilidad del criterio judicial en casos de alto perfil político.

¿Cuántos casos sensibles han sido afectados por decisiones judiciales posteriormente cuestionadas? ¿Cuántas víctimas han visto postergada la justicia porque las pruebas fueron valoradas «de forma insular y aislada», como señaló la Corte Suprema sobre el caso Merlano?

El costo de la inconsistencia judicial no se mide solo en términos procesales. Se mide en confianza institucional perdida, en impunidad percibida, en comunidades que cuestionan si denunciar tiene sentido cuando las decisiones judiciales pueden variar radicalmente sin justificación clara.

EL SISTEMA – Por Qué Continúan en Funciones

La pregunta central no es si las decisiones de los Merchán han sido cuestionadas —los hechos documentados lo confirman—. La pregunta es por qué funcionarios judiciales con múltiples decisiones revertidas o cuestionadas por instancias superiores continúan ejerciendo sin consecuencias.

María Claudia Merchán fue formalmente investigada por la Corte Suprema en 2011 por absolver irregularmente a un parapolítico. El resultado de esa investigación no es público, pero su carrera continuó ascendiendo. Fue nombrada por un fiscal que posteriormente fue condenado por pertenecer al «cartel de la toga«. No hay registro de sanciones disciplinarias.

Manuel Antonio Merchán declaró ilegales pruebas en el caso de su concuñado sin declararse impedido, según documentó Cecilia Orozco. Posteriormente fue promovido a magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, donde absolvió al expresidente más influyente del país contradeciendo su propio criterio previo.

Este patrón evidencia un problema estructural: la ausencia de consecuencias efectivas para decisiones judiciales cuestionadas. El aforamiento, la lentitud procesal disciplinaria, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, y la falta de transparencia en los procesos de evaluación judicial permiten que patrones como el documentado en la familia Merchán puedan perpetuarse durante décadas.

Según señala el profesor Alejandro Nieto en su obra «El desgobierno de lo público», la corrupción estructural no es un problema de casos aislados, sino una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado cuando falta control efectivo y rendición de cuentas.

CIERRE: Las Preguntas que Quedan

Los hermanos Merchán no son personajes de ficción. Son funcionarios judiciales con carreras documentadas, decisiones públicas y múltiples cuestionamientos por parte de instancias superiores, organismos de derechos humanos y medios especializados. La evidencia presentada en este análisis proviene de sentencias judiciales, recusaciones oficiales, investigaciones periodísticas verificables y documentos públicos.

Mientras analizamos la absolución de Uribe, no podemos ignorar la pregunta estructural: ¿Quién evalúa efectivamente a quienes ejercen la justicia? ¿Qué mecanismos existen para sancionar decisiones judiciales que posteriormente son revertidas por instancias superiores por inadecuada valoración probatoria? ¿Por qué funcionarios con múltiples decisiones cuestionadas continúan ascendiendo en lugar de ser evaluados rigurosamente?

La periodista Cecilia Orozco señaló que la sentencia absolutoria de Merchán es «totalmente contraria a los hallazgos y análisis de seis magistrados de la Suprema, tres juezas y una fiscal«. La Comisión Colombiana de Juristas cuestionó formalmente la imparcialidad de María Claudia Merchán. La Corte Suprema de Justicia determinó que sus decisiones violaron la ley por inadecuada valoración probatoria.

Estos no son señalamientos infundados. Son cuestionamientos institucionales documentados que merecen respuestas.

¿Hasta cuándo vamos a normalizar que decisiones judiciales contradictorias en casos de alto impacto no generen consecuencias?

La independencia judicial es fundamental para la democracia. Pero la independencia no puede confundirse con la ausencia de rendición de cuentas. Un sistema judicial sano requiere mecanismos efectivos de evaluación, transparencia en las decisiones y consecuencias claras cuando las instancias superiores determinan que hubo violaciones a la ley en la valoración probatoria.

Los Merchán seguirán en sus cargos judiciales. La pregunta es: ¿vamos a seguir aceptando que múltiples decisiones revertidas y cuestionamientos institucionales no ameriten una evaluación rigurosa?

Más allá de los titulares, los hechos documentados hablan. El escrutinio público es el primer paso hacia la rendición de cuentas.

CorrupciónAlDía.com – Periodismo de investigación basado en hechos verificables.